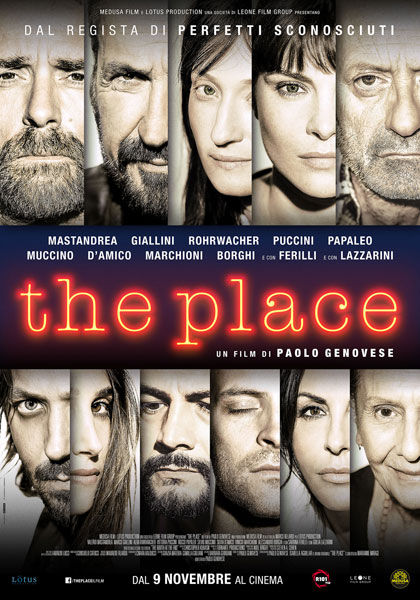

The Place – Cosa sei disposto a fare per ottenere ciò che vuoi?

Lui è seduto sempre allo stesso posto. Non importa a quale ora del giorno e della notte, lo troverete sempre lì, all’angolo di un ristorante, allo stesso tavolo, con un quaderno in mano. Qualche volta ci scrive delle cose, qualche altra le legge.

Non sappiamo niente di lui. Chi lo viene a cercare sa soltanto che è capace di esaudire desideri. Tutti i desideri: ricchezza, bellezza eterna, fede, sesso, salute, speranza. Alcune richieste sono semplici, altre più singolari ma tutte hanno un prezzo e il prezzo da pagare non è mai senza conseguenze. Angelo? Demone? Affabulatore? Psicologo? Filantropo? Qualcuno pensa che sia un mostro ma lui i mostri li nutre, dandogli soltanto quello che vogliono e chiedendo in cambio una buona azione.

Vogliamo tutti qualcosa. È il desiderio a farci umani, a fare di noi quello che siamo. È una sorta di verità generale, di parametro intangibile, senza tempo, universale. L’assenza di desiderio non esiste. Perché altrimenti verremmo al mondo?

L’assenza di talento, però, esiste eccome, e si trasla in due parole: Paolo Genovese.

Al suo nuovo lungometraggio – che a mio parere dovrebbe rappresentare l’ultima fatica mal partorita di una carriera filmica che di filmico quasi niente ha –, il regista romano sperimenta per la seconda volta una scrittura che fa del teatro uno spettacolo vivo, convertendo il salotto di Perfetti sconosciuti (2016) in un diner à la Chris Kubasik, facendo vivere agli attori il set come vivrebbero la scena, organizzando la performance secondo lo spazio, costruendo il proprio personaggio davanti alla macchina da presa.

Appassionato franco di interni (rigorosamente borghesi), Paolo Genovese sceglie nuovamente l’unità di luogo e d’azione aristotelica, facendone come in Perfetti sconosciuti la sua cifra estetica. Una cifra che però poco valore ha, dal momento che né la scrittura né la recitazione riescono a eguagliarne la portata geniale, risultando in una copia grottesca dell’originale The Booth at the End (Chris Kubasik, 2010).

Il ritmo è sostenuto eppure quieto, niente accade se non il dialogo. E qui spezzo la mia unica lancia in favore di un montaggio che trova pochi precedenti nella storia cinematografica contemporanea del Bel Paese. La mancanza di azione, di sviluppo e di atti esteriori non si fa sentire proprio per una bravura di post-produzione, sapientemente diretta da Consuelo Catucci, che poche volte ho visto in questi ultimi anni.

In ogni caso la rovina nasce, si sviluppa e fagocita ogni nuance artistica a causa di attori poco credibili, ai quali Genovese concede una libertà di movimento più teatrale che cinematografica. Si passa dal presunto misterioso e per niente interessante Valerio Mastandrea, all’improbabile Sabrina Ferilli, proseguendo poi con i Rocco Papaleo e Silvio Muccino di turno sempre ombre di sé stessi (Vinicio Marchioni non prendiamolo nemmeno in considerazione), trovando tuttavia un po’ di respiro nella performance di Alba Rohrwacher, eccezione italo-germanica che conferma la regola: l’Italia cinematografica hic et nunc non sa recitare e non vuole nemmeno provare a farlo.

Sedotto come tutti dallo script originale, il regista gli soccombe senza riuscire a concepire un film che stia a sé rispetto al suo illustre referente.

Non mancano i tentativi di dislocare col diner anche lo sfondo sociale, introducendo lo scarto, sottile ma efficace, che richiama l’emergenza del femminicidio in Italia, attraverso la storia del poliziotto di Marco Giallini che incrocia quella drammatica di Vittoria Puccini. Ma non basta. The Place non “eccede” mai il suo punto di partenza, non aggiorna la sua tesi estetica ma la serve passivamente. Diversamente dal desiderio dei suoi personaggi, tutti compresi a interrogarsi sulle modalità pratiche per riuscire nell’impresa che testerà la loro umanità, l’idea e le ipotesi di Paolo Genovese non diventano un piano, bensì sfociano in un prodotto cinematografico stagnante, poco interessante e assolutamente perfettibile.

Fabio Greg C.