Cari Amici di Giovanibarnabiti.it buon giorno!

Leggendo non sole le ultime cronache politiche, ma anche quelle più datate, la politica continua a non lasciare un bel segno di sé e sembra sempre più distaccarsi dal sentire della gente che comunque non ha perso la voglia di vivere e agire; l’ultima indagine di Ilvo Diamanti (La Repubblica, 8 aprile 2015) conduce proprio in questo verso, ciò nonostante della politica non si può fare a meno. Il cristiano poi è chiamato in modo particolare non solo a pregare per i propri governanti, ma anche a occuparsi della res publica. Per affrontare anche questo tema cerchiamo di disturbare qualche persona che di politica si occupa direttamente.

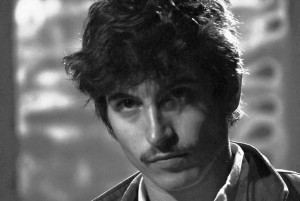

Partiamo da Lorenzo Guerini, vicesegratario del Partito Democratico e portavoce del primo ministro della Repubblica.

Buon giorno Lorenzo, sono qui con alcune domande elaborate da alcuni nostri giovani da diverse parti d’Italia; però, però la prima domanda è mia! Non per approfittare del mio ruolo, semplicemente per introdurci nel tema.

Cosa significa per te la parola politica oggi?

Prima di tutto significa servizio. La politica ha il compito di porsi al servizio della comunità per farla crescere attraverso un progetto ideale e concreto. Significa anche riconoscere le persone e le loro idee, anche quando diverse dalle mie. Solo così si può costruire una politica che avanza, che costruisce.

Guardando però quanto spesso accade nel Parlamento, il rispetto non sembra essere molto presente, piuttosto sembra una chimera.

Hai ragione, stiamo vivendo un momento difficile ma anche ricco di opportunità.

In questo tempo di riforme e di necessità di coordinarsi per cambiare le regole del gioco, è corretto secondo te un confronto, un parallelo con l’Assemblea Costituente?

Le situazioni sono molto diverse. L’Assemblea costituente era chiamata a ricostruire l’unità nazionale dopo la guerra, dopo la dittatura. Fu un confronto tra giganti, della politica, del pensiero, che ebbero la capacità di riconoscere insieme il bene del paese, senza abdicare ai propri principi ma con la capacità di metterli in relazione con quelli altrui. Un esempio che vale anche per l’oggi quando invece l’immediata relazione tra ciò che si produce in Parlamento e l’immagine che si vuole dare all’esterno nel rapporto con l’opinione pubblica, spesso prevale sui contenuti. È più facile voler realizzare solo la propria idea, piuttosto che la fatica del confronto e dell’ascolto per cercare una sintesi.

Diciamo che la cultura dell’immediato è entrata anche in Parlamento?

Si, questa cultura ormai è parte anche della vita politica. Da un lato questo è positivo, perché ci sollecita a essere capaci di dare risposte più veloci; dall’altro però è un approccio rischioso quando si devono affrontare percorsi complessi che richiedono più attenzione. La politica deve ritornare a fare i conti con la complessità. Noi abbiamo recentemente affrontato il percorso sulla riforma costituzionale ed è evidente che nella posizione di alcuni gruppi parlamentari ha pesato molto la valutazione dell’immagine verso i propri elettori, piuttosto che la fatica di costruire insieme l’incontro necessario per cambiare le regole istituzionali del nostro paese. Ma così ci si limita a restare alla superficie e si privilegia l’immagine alla sostanza.

Credo però questo sia un problema di tutti: vivere non l’istante, con la sua parzialità, ma il tempo, con la sua globalità.

Dipende anche da come si raccontano le cose. Se ogni fase deve avere un vincitore e un vinto, un promosso o un bocciato, se il tutto deve essere comunicato nell’immediato e il giorno dopo subito bruciato… si privilegia una pedagogia sbagliata. Con queste modalità risulta chiaro che si afferma una visione distorta della politica che invece richiede tempo e approfondimento: una vera e propria pedagogia della politica.

Hai parlato di pedagogia: esistono ancora delle scuole di politica?

La formazione è ancora oggi fondamentale, ma assai carente da parte di tutte le agenzie sociali e politiche, anche delle realtà prepolitiche. Non credo sia utile e fruttuoso affidare la formazione solo alle nuove tecnologie, pur molto importanti, perché il rischio è di lavorare in modo superficiale.

Questo discorso ci porta alla domanda successiva e a quelle pensate dai nostri ragazzi sparsi per l’Italia.

Io partirei da una tua concittadina, una lodigiana. Francesca chiede se è molto diverso, cioè quale è stato il passaggio dalla politica di una piccola città come Lodi a una grande realtà come l’Italia intera!

E poi chiede se il tuo è stato un percorso che ti sei costruito o, semplicemente, ti è accaduto; cioè c’era nella tua idea di fare politica il pensare di arrivare dove sei arrivato ora?

Il salto è stato sostanziale. Una cosa è fare il sindaco di una cittadina, che misura quotidianamente la tua insufficienza unitamente al bello di una comunità locale, altro è questo lavoro di vicesegretario di un partito grande, molto grande. Qui misuro maggiormente la mia inadeguatezza, quando sono chiamato a confrontarmi con altre dinamiche, specialmente quella della comunicazione, così difficile e insidiosa.

Il mio percorso politico è cominciato intorno ai 20 anni – ho sempre avuto passione per la politica – quando il mio parroco mi ha detto: ora devi fare di più! Ho cominciato dal consiglio comunale ed è cresciuta una esperienza che si è sviluppata grazie al mio impegno, ma anche all’aiuto di molte persone che mi hanno fatto capire le responsabilità del servizio. L’importante è non farsi inebriare e darsi tempo, ponendosi l’obiettivo di passare ad altri il testimone. Il mandato deve avere un limite.

L’uomo tende a pensarsi onnipotente, il politico forse di più…

Questa è un’esperienza lieve che nasce e finisce.

Da Genova Elena, chiede quanta attenzione avete per il mondo della formazione e per il suo rapporto con il mondo del lavoro.

A questo proposito c’è il progetto della buona scuola: si è concluso il percorso di ascolto che ha coinvolto tutti i protagonisti della scuola. Sono arrivate tante proposte e sollecitazioni utili che si sono tradotte in misure per il futuro della scuola. La scuola è centrale per il paese, per la sua crescita e competitività. È molto positivo che ci sia stato questo ascolto di chi la scuola la fa e la vive ogni giorno per pensare a un rinnovamento dell’intero sistema di istruzione.

A proposito di scuola Gregorio, di un liceo di Bologna, chiede cosa ne pensi del fatto che i giovani oggi siano così protesi nel lasciare l’Italia.

I giovani negli ultimi anni hanno ricevuto l’idea dell’Italia come un paese in cui non si possa progettare il proprio futuro. Io, noi, siamo stati educati a pensare la vita come un progetto. Oggi per un giovane è molto difficile fare lo stesso. Io penso che si può avere fiducia nella forza del nostro paese e il Governo ne sta dando prova attraverso le riforme che sta attuando. L’intervento sul lavoro vuole proprio colpire un punto di debolezza del nostro sistema. Il mercato del lavoro è molto frammentato e i giovani sono le prime vittime perché rimangono senza tutele. Siamo intervenuti proprio per creare un nuovo equilibrio tra lavoratori e imprese, per agganciare la ripresa che sta dando i primi seppur piccoli segnali positivi. Il mondo sta cambiando, vogliamo andare oltre i confini nazionali, ma anche creare un’Italia accogliente specialmente per i giovani. Occorre inoltre ripensare il welfare che oggi è basato su un sistema obsoleto in cui i giovani sono assolutamente tagliati fuori da molti punti di vista. Non possono pensare a una pensione sicura, c’è il problema del sostegno al lavoro per chi ha famiglia, del sostegno all’acquisto di una casa. Abbiamo parlato negli anni molto di politica, ma poco di politiche!

Certo sulla famiglia dovremmo ragionare di più, pensiamo solo al tasso di natalità più basso di Europa, anche tra gli immigrati ormai.

Ragionando su futuro e prospettive, da Milano Sarah, stufa di vedere continue strade in costruzione chiede se sono realmente necessarie tutte queste Grandi Opere che hanno distrutto le campagne della Lombardia!

L’Italia aveva e ha ancora un deficit strutturale di viabilità. Ritengo però la scelta di puntare sulle strade ferrate, sulla ferrovia, importante e prioritaria. Nei decenni scorsi è stata consumata una quantità di territorio davvero esagerata per realizzare abitazioni non vendute. A questo poi si lega un campanilismo esasperato incapace di fare sistema per crescere insieme e coordinare i bisogni, piuttosto che moltiplicarli. L’individualismo di cui parlavano prima si rileva anche in queste realtà. Però stiamo assistendo a un’inversione di tendenza, riguardo sia alle norme, sia alle scelte di crescita di cubature edilizie, pensiamo per esempio alla scelta volume zero per puntare invece al recupero efficace dell’esistente.

Scendendo verso il centro, da Roma Beatrice chiede:

Il papa vende i suoi regali per i poveri: quanti politici rinunciano ai propri benefici?

Sicuramente la politica non ha dato una buona immagine di sé negli ultimi decenni. Devo dire che sulle indennità dei parlamentari si sono già fatti interventi, ma si può fare sempre di più. Inoltre c’è bisogno di equilibrio: se pensiamo ai sindaci, verifichiamo una indennità molto bassa rispetto le responsabilità che hanno. Detto questo gli sprechi vanno combattuti e vanno contenute le indennità e controllati i vitalizi. Ricordo solo che intanto abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti, per impulso soprattutto del PD.

Da Napoli invece Francesca chiede cosa stiamo facendo per questo grande problema internazionale dell’Isis.

Il tema del terrorismo internazionale è complesso, viene da lontano ed è molto delicato. Scontiamo una certa superficialità dell’Occidente nel leggere i mutamenti profondi che attraversano il mondo. Così come non abbiamo capito il fenomeno dei terroristi di terza o quarta generazione nati e cresciuti in Europa. Oggi è necessaria molta diplomazia, cooperazione internazionale più compatta e coesa rispetto a ieri, un protagonismo dell’Unione europea che finora non si è visto. Immaginare una possibilità militare deve essere solo una extrema ratio quando e se le armi della politica sono state giocate tutte e sono risultate insufficienti. Ma io rimango comunque molto prudente e penso che solo con la politica e il dialogo si possa fronteggiare chi invece agisce con violenza contro gli stessi dettami dell’Islam.

Mattia, infine, chiede cosa significano oggi parole come legalità, onestà e coerenza.

Legalità significa che tutta la vita pubblica deve essere rispettosa delle leggi. Non si deve essere indulgenti. La politica poi deve fare delle scelte, e non di convenienza. Anche se si dovesse perdere qualche voto non si può rinunciare alla coerenza e alla chiarezza. Occorre tenere molto alte le antenne e non girarsi dall’altra parte o cercare accomodamenti, sulle piccole come sulle grandi questioni. Stiamo facendo un bel lavoro con l’Autorità anticorruzione e la presidenza di Raffaele Cantone. Però deve crescere il rispetto della legalità ed è un bene che si accertino tutte le responsabilità. Il senso di legalità serve sì per controllare le grandi opere, ma deve crescere anche nella coscienza delle persone.

Ultima domanda – anche perché vedo sul tuo tavolo tanti fogli e giornali che presumo dovrai leggere. – Non tutti ma buona parte sì. A chi ti ispiri nel tuo lavoro, chi ti riqualifica, quindi cosa consiglieresti a dei giovani che volessero impegnarsi in politica?

Ognuno ha i suoi percorsi. Io sono stato molto stimolato da Emmanuel Mounier e dal suo personalismo comunitario, dall’esempio di De Gasperi, e poi da Aldo Moro, specialmente da una sua frase: “in aderenza alla realtà per dominare con intelligenza gli avvenimenti”.

Oggi invece sto leggendo Hans Jonas, un filosofo ebreo, sul principio della responsabilità.

Non è sempre facile mediare tra ciò che leggi e ciò che devi fare, però avere riferimenti alle spalle, non tanto per imitazione ma per continuare a costruire, è bello, ti aiuta. Dobbiamo tornare a pensare e ad approfondire per dominare con intelligenza gli avvenimenti. Dobbiamo usare l’intelligenza per cambiare la realtà. Una politica che non è in aderenza alla realtà non lavora per l’uomo. Ma una politica che non domina gli avvenimenti rischia di farsi guidare invece che guidare le trasformazioni.

Su questo pensiero: usare l’intelligenza per capire e cambiare la realtà e su quello dell’inizio del nostro incontro: capire l’avversario, confrontarsi con lui per costruire il bene comune saluto e ringrazio Lorenzo Guerrini e auguro buon lavoro.

Grazie a voi e a tutti i vostri ragazzi di Giovanibarnabiti.it.