Papa Francesco è morto. Non è la prima volta che un papa muore. Sapevamo tutti che ciò sarebbe accaduto e l’accadere all’ombra della Pasqua ci ha lasciati un sapore di bellezza e verità e sicuramente di stupore. Quando una persona muore affiorano pensieri di ogni genere, lacrime e domande e per alcuni liberazione.

Un dato mi ha fatto pensare.

Quando succede un fatto, quando muore qualcuno tanti di noi preti si gettano sui i social per dire la propria. È morto il papa, papa Francesco ma non ho letto, visto, percepito messaggi di cordoglio o post di riflessione. Le preghiere non sono mancate e non giudico io se tante o poche se buone o cattive, ma nessuna condivisione di pensieri.

Non altrettanto ho raccolto da tanti laici del popolo di Dio e laici non credenti. Anzi da questi ultimi la preoccupazione per la fine di una storia, delle tante porte rimaste aperte ormai nel vuoto è più forte che tra tanti credenti.

Forse avranno colto solo quanto interessava loro e non l’interezza della riflessione di Francesco? Ma noi credenti abbiamo colto tutto o solo quello che credevamo più giusto o coerente con il nostro pensare limitato?

Ho sicuramente mal pensato che molti di noi sacerdoti ci siamo tolti … un peso. Il peso di una certa “confusione” o modalità di vivere la fede in tutti i suoi aspetti, propria di questo papa venuto dalla fine del mondo, poco consoni alla consuetudine.

Ma torno ai laici, credenti e non.

Il papa non è tutto Gesù o tutta la Chiesa, ne è una porzione. È una porzione buona se si inserisce nel grande cammino anche faticoso della vita cristiana. Quello che un papa, che anche questo papa ha testimoniato se è vero continuerà nella Chiesa con i tempi che lo Spirito santo saprà dettare.

Papa Francesco sicuramente ha cercato di camminare in quella Chiesa tracciata dal Concilio Vaticano II e sapientemente riproposta da san Paolo VI. Non ho dei dati statistici ma i riferimenti di papa Francesco al magistero di Montini sono sicuramente maggiori che a tutti gli altri papi. Questo allora ci dice che la sua preoccupazione all’apertura al dialogo con tutti, con tutte le sue fatiche è il naturale proseguio dell’Ecclesiam Suam. Questo ci dice che la preoccupazione per i poveri e l’ambiente altro non è che l’evoluzione della poco ricordata Populorum Progressio.

Allora, caro laico, posso confermarti che alcune preoccupazioni di papa Francesco, di questo papa che ti ha portato sulla soglia della fede, se sono sane e rispondenti al Vangelo non moriranno e troveranno le loro strade per svilupparsi.

L’importante è che tu continui a scendere dal tuo divano e non smetti di fare chiasso anche quanto i divani dovessero invadere la terra e il chiasso essere coperto dai rumori di una società opulenta (due degli inviti di Francesco ai giovani).

Papa Francesco si affidava a s. Teresina di Lisieux chiedendole non di risolvergli i problemi ma di aiutarlo a portarli. Facciamolo anche noi.

E poiché sono un barnabita manteniamo quella discrezione tipicamente zaccariana, così come l’ha testimoniata il paliotto dell’altare della Confessione [1] mentre passava il feretro di papa Francesco e preghiamo perché sappiamo accogliere il nuovo pastore che la Provvidenza ci donerà nei prossimi giorni.

Giannicola M. prete

Month: Aprile 2025

VEGLIANDO PAPA FRANCESCO

Con gioia somma pubblichiamo questa riflessione di un nostro volontario chiamato a vegliare il corpo del papa nei giorni appena trascorsi.

Ci sono gesti che superano il tempo, tradizioni che non si spiegano, si vivono. Una di queste è la veglia dei giovani di Azione Cattolica accanto al corpo del Santo Padre. Un gesto antico, nato nel 1878 con le esequie di Pio IX, e che ha attraversato le generazioni fino a giungere a noi, oggi, dinanzi alle spoglie di Papa Francesco.

Ho avuto l’onore, e soprattutto la grazia, di essere oggi tra questi giovani. Non è facile descrivere ciò che ho provato in quel momento. Si entra nella Basilica di San Pietro col cuore pesante e colmo allo stesso tempo. Pesante per la perdita di una guida che ha saputo parlare al mondo con la dolcezza del Vangelo; colmo per la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande, di un popolo che si raccoglie per dire grazie, per pregare, per sperare.

In quel turbinio interiore, mentre lo sguardo correva al volto del Papa, sono riaffiorate dentro di me tante sue immagini e parole ascoltate negli anni. Ma c’è un discorso che ha bussato con forza e si è fatto strada nel mio cuore: quel discorso che Papa Francesco ci aveva rivolto un anno fa, il 25 aprile 2024, proprio a noi di AC, in occasione dell’incontro del Santo Padre con l’Azione Cattolica Italiana: A braccia aperte, quando ci parlò di tre abbracci: “l’abbraccio che manca, l’abbraccio che salva, l’abbraccio che cambia la vita”.

Mi è tornato in mente proprio perché, osservando la folla che lentamente sfilava davanti a lui, ho avuto l’impressione fortissima che tutti, ognuno a suo modo, fossero lì come per abbracciarlo. Con gli occhi, con le mani giunte, con il silenzio e la preghiera. Un abbraccio collettivo, silenzioso, immenso. Come se tutti sentissero il bisogno di ricambiare, una volta ancora, ciò che avevano ricevuto da lui.

L’abbraccio che manca. In quelle ore, tra le volte di San Pietro e lo sguardo commosso dei fedeli, ho percepito una sete profonda: quella di un’umanità che ha bisogno di essere accolta, non respinta. Papa Francesco ha dato voce a chi abbracci non ne riceve: i migranti lasciati ai confini del mondo, i poveri dimenticati nelle periferie, i detenuti confinati nel silenzio, le vittime delle guerre dimenticate dai telegiornali. La sua voce è stata per molti il primo abbraccio dopo l’indifferenza. E ora, mentre il suo corpo giace in silenzio, è come se tutti venissero a restituirglielo: un popolo intero che si stringe, che lo ringrazia, che lo abbraccia.

L’abbraccio che salva. Vegliando, ho pensato a tutte le volte in cui Papa Francesco ci ha fatto riscoprire il Vangelo come luogo di tenerezza, non di paura. Ci ha parlato, soprattutto a noi giovani, spingendoci a credere non per difenderci dal mondo, ma per trasformarlo. Ci ha insegnato che “Dio ci ama così come siamo”. E che la Chiesa è soprattutto questo: un luogo dove essere amati, dove poter tornare anche dopo essersi smarriti. Una casa fatta di volti, di storie, di lacrime e speranza. E in quell’abbraccio mi sono riscoperto figlio: parte di una comunità che non pretende la perfezione, ma accoglie con misericordia. Una casa che ha il sapore di un’appartenenza vera, che dà senso e respiro alla vita.

E infine, l’abbraccio che cambia la vita. Sì, perché Papa Francesco, con il suo modo di essere Papa, ha cambiato la mia vita. Mi ha mostrato che la fede non è un rifugio dove chiudersi, ma uno slancio verso gli altri. Che essere laico nella Chiesa non è stare ai margini, ma essere corresponsabile e protagonista. Che noi giovani non dobbiamo aspettare il nostro turno, ma prenderci la parola adesso, con coraggio. Se oggi credo in una Chiesa che cammina insieme, che ascolta e si lascia interrogare, che accoglie le domande più che temerle, è anche perché lui ci ha creduto. È perché ci ha invitati ad essere “atleti e portabandiera di sinodalità”, a costruire una comunità che non esclude, ma accompagna.

E così, caro Papa Francesco, ho avuto la grazia di vegliare su di te… ma so che in fondo, eri tu che continuavi a vegliare su di me, su di noi. Nei volti commossi dei giovani che hanno condivisio con me questa esperienza, nelle mani giunte, negli occhi lucidi, c’era un popolo che ti diceva grazie. Per lo sguardo che ci hai insegnato ad avere. Per la Chiesa che ci hai aiutato a sognare.

E allora sì, voglio continuare ad abbracciare. Abbracciare la Chiesa, con la sua bellezza e le sue ferite. Abbracciare il mondo, nei suoi dolori e nei suoi sogni. Abbracciare le domande, le attese, le fatiche. E abbracciare, ogni giorno, la possibilità di essere segno vivo di quella speranza che tu ci hai insegnato a portare.

Grazie Papa Francesco. Ora lasciati abbracciare da Colui che ti ha preceduto nell’amore.

A Dio, Papa Francesco.

Riccardo Savarè – Lodi

La resistenza palestinese e l’arte quadrangolare di Zaid Ayasa

Incontro per la prima volta Zaid Ayasa, artista palestinese nato a Nablus, il 26 settembre del

2024, a Bari, in occasione dell’evento “Non saremo liberi finché non sarà libera la Palestina”,

organizzato dall’associazione giovanile comunista “Cambiare Rotta”, all’Università degli

Studi di Bari. In quel pomeriggio più voci si sono alternate cercando di trasmettere la gravità

dell’occupazione e dello sterminio in Palestina: tutte con concitata partecipazione, meno che

una, quella di Zaid. Nelle sue parole non risuonava alcuna commozione o disperazione, anche

se queste descrivevano il genocidio del suo popolo. Ricordo il senso di straniamento che

questo ha generato in me e che mi ha pervasa per tutta la durata del suo intervento. Solo

quando Ayasa ha mostrato ai presenti le sue ultime opere, create con la tecnologia digitale,

spiegando ciò che quelle immagini rappresentano, ho cominciato a percepire nella sua voce

una profonda fatica, quella fatica che spesso riconosco in chi ha molto lavorato a qualcosa e

poi si scontra con i limiti delle parole nel tentativo di esplicarla. Decido di intervistarlo.

Lo aspetto tempo dopo in un bar nel centro di Bari ancora accompagnata da quella sensazione

di stupore e incomprensione che avevo provato durante l’evento. Ci sediamo e cominciamo

subito a parlare di quelle immagini, ancora vivide nella mia mente, e provo a rintracciare

l’origine di quella fatica che avevo percepito nelle sue parole. Fatica che ancora non riuscivo

a decifrare ma che, penso, rievocata, potrà aiutarmi a sciogliere quel nodo di incomprensione

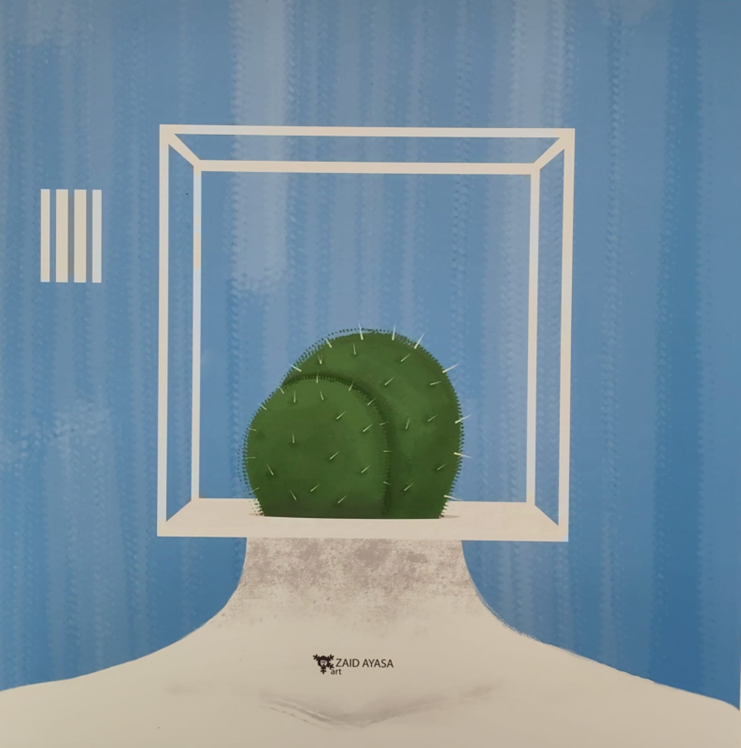

emotivo che pulsava nella mia mente. Zaid mi spiega che quelle opere fanno parte di un

progetto dal titolo “In Box”, al quale, dice, tiene molto, e che sta portando in giro per le città

della Puglia. Le osserviamo sul mio computer, e tra le molte decido di soffermarmi su una in

particolare, con al centro una figura bianca, rappresentata con le gambe allungate e con i

piedi che fanno pressione sulle pareti di una cella che sembra così dilatarsi (immagine 1).

“Non rappresenta un prigioniero qualunque”, mi spiega Zaid, “ma il prigioniero

palestinese”, e aggiunge che “nessuno, a mio modo di vedere e percepire la realtà, è davvero

libero, nel mondo. Tuttavia la condizione detentiva elimina anche quella piccola parte di

libertà che ognuno di noi ha. Ho voluto rappresentare questa condizione di privazione

perché è quella che maggiormente mi colpisce. Per farlo ho cercato di immedesimarmi nel

detenuto rinchiudendomi in una stanza per giorni. Volevo sentire fino in fondo quella

disperazione”, conclude.

E mentre lo ascolto e mentre osservo l’immagine, mi rendo conto che la testa del prigioniero

ha forma quadrangolare. “Per me tutto ciò che è privazione è quadrato”, mi dice subito Zaid,

e continua spiegandomi che “anche la forma dell’opera non è casuale: rappresenta le

quattro mura della cella per questo non potevo rappresentare il prigioniero con la testa

rotonda. Anche la mente del prigioniero è in una cella, la sua rotondità si perde nella

costrizione delle mura”. A questo punto della conversazione Zaid si alza e comincia ad

indicare gli angoli del bar in cui siamo seduti poiché, comprendo, cerca di farmi percepire

quanto per lui ogni angolo sia sinonimo di oppressione, di privazione, di violenza e che per

questo anche un bar nel centro di Bari, con la sala che ci accoglie, può diventare una cella se

solo qualcuno volesse e avesse abbastanza potere renderla tale. Mi sembra così chiaro che il

cerchio per Zaid è sinonimo di libertà, laddove il quadrato, caratterizzato da angoli che

ingabbiano, rappresenta per lui l’oppressione. Assodata questa dicotomia, che costituisce la

base del suo progetto, mi viene in mente un’altra sua opera, con in primo piano una testa,

sempre quadrangolare, ma con al suo interno due figure dalla forma decisamente

tondeggiante, e che sembrano due cactus (immagine 2). “Cactus in arabo si dice Sabar e

vuol dire pazienza. Simbolo della resilienza per i palestinesi, non a caso, rappresenta anche

la Palestina che, come la pianta, resiste. In qualsiasi stagione la pianta del cactus riesce a

mantenere il suo colore verde. Per me è anche simbolo di attesa e di spiritualità”, dice Zaid.

Penso che, a questo punto, l’arte di Zaid sia chiaramente delineata nella mia mente e che ha

assunto ormai contorni definiti. Tuttavia sento che ancora non sono riuscita a risolvere quel

dubbio, sento di non aver completato il quadro della sua sensibilità nella mia mente, ancora

una sensazione di incompletezza mi spinge a tentare altre vie. Gli sottopongo allora un’altra

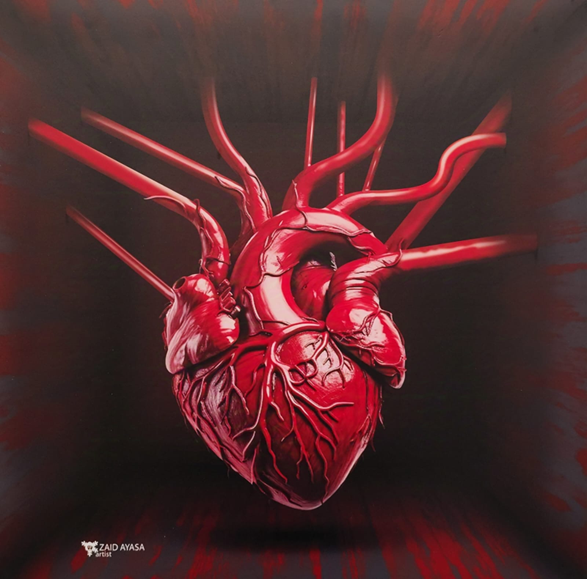

opera del suo progetto itinerante, in particolare quella con un enorme cuore rosso

rappresentato al centro dello spazio dell’opera, che mi sembra esprimere potenza. Potenza

che a questo punto associo alla sua forma estremamente tondeggiante (immagine 3). “È il

cuore del prigioniero che è rimasto fedele alla sua forma, che non si è lasciato plasmare e

opprimere dalla cella”, commenta Zaid. E mi fa notare come abbia rappresentato il cuore

non solo capace di rimanere fedele a sé stesso, con la sua forma rotonda e quindi umana, ma

anche capace di vincere la sfida contro la cella, contro il quadrato, contro gli angoli,

oltrepassando le mura con le arterie. Il cuore per Zaid è dunque il simbolo della potenza

dell’amore, della compassione, ma soprattutto, è il simbolo di resistenza.

Ed è solo a questo punto che sento di avvicinarmi alla risposta che cercavo, alla

comprensione piena di Zaid. Gli chiedo se quel cuore, forte e potente, lo rappresenti in

qualche modo. “C’è un senso di vuoto dentro di me”, mi risponde subito e continua dicendo

che “anche se sono momentaneamente in questa città, avverto le mura della cella di ogni

palestinese davanti a me che mi separano dalle altre persone. Nessuno qui può davvero

comprendermi e non solo perché non parlo ancora correttamente l’italiano e devo sempre

esprimermi in inglese, ma perché le strade di Bari non sono quelle di Gaza. Io chiedo sempre

a chi ha il piacere di parlare con me di immaginare che le strade di questa città siano come

quelle in Palestina ora”. E anche se Zaid sente di non essere pienamente compreso, anche se

un senso di alienazione sembra pervaderlo profondamente, capisco che quel cuore lo

rappresenta comunque, e che quella potenza gli permette di sopportare quel senso di

isolamento con spirito di resistenza e anche di fiducia, di apertura nei confronti del mondo,

nonostante tutto. Ed è la sua resistenza che mi rende finalmente consapevole del fatto che,

fino a quel momento, avevo compiuto un errore di prospettiva, di non essere stata

consapevole della posizione privilegiata che ricopro rispetto a lui, mi fa rendere conto di non

essere stata conscia del mio ruolo nell’intervista e soprattutto di non aver utilizzato gli

strumenti adatti ad affrontare la sua sensibilità. La mia visuale, troppo viziata dalle

aspettative comuni che prevedono un certo tipo di reazione di fronte al dolore della morte, la

mia condizione socialmente e geograficamente privilegiata, la mia quotidianità troppo

distante dalla sua causa nonostante la mia volontà di agire, non mi permettevano di decifrare

il gelo delle parole di Zaid. Io, insomma, troppo figlia, appunto, di quel privilegio tutto

occidentale, come potevo pretendere di arrivare ad una connessione piena con un dramma

così atroce senza prima spogliarmi il più possibile del mio vissuto, della mia giornata tutto

sommato sicura e protetta?

Queste consapevolezze mi portano a spostare il piano dell’intervista su un altro livello, quello

emotivo, senza ignorare la causa che lo caratterizza, e senza ignorare quel senso di resistenza,

sperando così di accorciare la distanza tra me e Zaid. Eppure, prima di procedere, mi sono

domandata quanto fossi disposta a sacrificare della mia distanza di sicurezza, quanto fossi

disposta a mettere davvero alla prova la mia cassa di risonanza emotiva. Ma ho anche pensato

che per riuscire a vedere Zaid e la sua causa, e non solo Zaid e il suo dramma, o solo la sua

condizione di vittima, ma la totale complessità della sua figura, della sua storia, della sua

origine, era necessario procedere diversamente. Sottopongo quindi a Zaid un articolo della

giornalista israeliana Amira Hass che su Haaretz ha provato a tracciare un’analisi psicologica

ed emotiva dei palestinesi di fronte alle immani perdite subite – secondo lo studio di Lancet

sarebbero più di 70.000 – , poiché mi sembra, a questo punto, che anche questa tipologia di

articoli e interrogativi si sviluppino proprio da quell’errore e da quello smisurato privilegio

politico e sociale che avevo riconosciuto essere anche il mio nei confronti di Zaid. Un

privilegio possibile solo dietro quel muro di vetro che separa l’Occidente dal resto del

mondo, possibile solo da un’ottica etnocentrica. Hass, ricordavo bene, rifletteva sulla

condizione dei sopravvissuti palestinesi che, a suo giudizio, hanno dimostrato una qual certa

insensibilità e apatia nei confronti della morte dei cari e pure nei confronti delle sorti della

propria vita (https://www.internazionale.it/magazine/amira-hass/2024/01/04/le-famiglie-cancellate-nella-striscia-di-gaza?fbclid=IwY2xjawGZd1JleHRuA2FlbQIxMQABHdLdxH9fKii0KVuRIzF6xsQwX4zAbrCQkCok3zD8k3R5lpgGurBO

lBEFHA_aem_looK8LS-yjDf5EvixQhLlg). Analizza, in definitiva, anche attraverso scritti come “La

religio-politicizzazione del lutto nella società palestinese: genere, religione e nazionalità” di

Maram Massarwa, come le innumerevoli morti violente, la cancellazione, in moltissimi casi,

di intere famiglie, possa comportare conseguenze comportamentali disumane nei

sopravvissuti.

Questo il commento di Zaid: “La riflessione di Hass mi sembra giusta, ma il popolo

palestinese non rischia l’apatia. Anzi, più che di apatia, io parlerei di capacità di saper

attendere. Una capacità dettata da un’energia difficile da comprendere. Il prigioniero

palestinese non smette mai di aspettare che il muro della cella si apra. La scrittrice

israeliana non potrà vivere e non ha vissuto quello che i palestinesi stanno subendo. Il dolore

dei palestinesi è semmai una moltiplicazione dell’empatia, è una sfida. Fa parte della lotta

per la casa, per la terra, per la dignità e per il proprio diritto ad esistere. Il popolo

palestinese è più potente di quella distruzione perché la resistenza costituisce la sua potenza.

È una questione di ragioni: se si perde la propria ragione si perde anche se stessi. Non c’è

un altro luogo da ricostruire se non la Palestina stessa ed è per questa che bisogna lottare”.

Ed è così che quella definizione data da Maram Massarwa nel libro citato da Hass, che vede

la resistenza palestinese come una “modalità di sopravvivenza”, stride ancora di più nelle mie

orecchie. E mi sembra comprensibile, a questo punto, solo l’iniziale straniamento di fronte a

una risposta emotiva che risulta inconsueta rispetto alla propria normalità, e invece del tutto

ingiustificabile il trattamento cinico e a tratti disturbante delle sofferenze atroci dei

palestinesi. Non solo: parlare di elaborazione del lutto nella società palestinese dal punto di

vista emotivo senza considerare la resistenza anche politica che la caratterizza, mi sembra

essere una scelta di comodo. Una scelta consapevole del rifiuto di quel fuoco e di quella

dignità che sono la base di quell’apparente senso di apatia.

Ed è per questo che adesso è necessario riflettere su quanto difficile sia riuscire e voler

comprendere chi non condivide lo stesso modello culturale. Così come è fondamentale

considerare che il dramma palestinese si inserisce in modo complesso tra interessi appunto,

occidentali e sionistici fusi tra loro e che rendono la lettura del genocidio in atto in Palestina

particolarmente impegnativo, anche dal punto di vista emotivo. Infatti, mi sento di dire, è

proprio su questo aspetto che si annidano le difficoltà maggiori, sull’aspetto etico e morale,

spesso considerato erroneamente al di fuori del quadro storico – politico e pure in modo

fazioso. E non meno importante e disturbante è un altro aspetto concernente la scelta di

comodo di voler trascurare il senso di resistenza palestinese: quello che riguarda, in questo

caso a ragione, l’apatia di chi osserva. È innegabile che un senso di assuefazione e

indifferenza abbia pervaso la maggior parte di coloro che hanno visto e vedono tutt’oggi

rimbalzare in rete i video delle mutilazioni, dei corpi ricoperti da teli, del sangue e delle urla,

degli arresti, delle umiliazioni, dei corpi senza vita dei bambini. E sebbene sia legittimo e

comprensibile prendere le distanze dalla rappresentazione cruenta del dolore, è comunque

deprecabile la totale indifferenza che si basa sull’appagante convinzione che ciò che accade

in Palestina non sia in stretto collegamento col resto del mondo, con la quotidianità collettiva,

pure nel caso in cui non si voglia considerare l’aspetto umano. Aspetto che, non è superfluo

sottolinearlo, dovrebbe spingere a considerare questo dramma come un dramma comune e a

considerare la sua distanza solo come una excusatio.

E alla fine di questa conversazione con Zaid, quel concetto di attesa che ha provato a

spiegarmi, la spiritualità del cactus, la sua resistenza e resilienza, l’esigenza di libertà, il senso

di soffocamento che ogni stanza può suscitare in chi ha vissuto gli anni della seconda intifada

e che vive il genocidio del proprio popolo, e che come Zaid che indica gli angoli nel bar in

cui siamo seduti può percepire negli angoli delle pareti di una stanza qualsiasi o di un bar una

potenziale minaccia, hanno trovato un posto naturale nella mia mente e hanno spazzato via

quella barriera di timorosa distanza che mi aveva portato ad esitare di fronte ad un dolore

sconosciuto.

“So bene che non è ancora arrivato il momento di cambiare la forma dell’opera. Quel

quadrato, quella privazione di libertà, è ancora la mia cella, quella della Palestina e di

qualsiasi prigioniero”, mi dice Zaid prima di salutarci. Una cella, un quadrato che

rappresentano non solo la condizione di prigionia del detenuto, dei palestinesi, ma anche la

prigionia di chi sa che non può essere compreso e non solo perché non è circondato da

persone che hanno effettivamente vissuto lo stesso dramma, ma anche perché è consapevole

del fatto che la vera comprensione passa necessariamente attraverso un reale sacrificio di

normalità e di identità. Un sacrificio che risulta e che spesso vuole risultare troppo gravoso e

troppo destabilizzante e che, tuttavia, pare più complesso a dirsi che a farsi. Negli angoli e nei

vicoli che percorro per tornare a casa, che adesso anche per me sono parte di quadrati

paralleli, ripenso al Sabar verde nella testa del prigioniero. E comprendo, infine, quanto

anche questo in realtà sia parte di me e come io non abbia altra scelta se non quella di farlo

crescere.

Monica Nicoletti – Altamura