Pubblichiamo volentieri un intervento di Roberto Lagi, Laico di san Paolo, sui giovani con l’augurio possa suscitare qualche discussione.

GIOVANI A MODO MIO. La transizione difficile

In questi giorni ho letto un libro pubblicato da Vita e Pensiero che contiene i risultati di una ricerca dell’Università Cattolica di Milano: Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia (P. Bignardi, R. Bichi e altri a.c., 2015). Vorrei sintetizzare alcuni argomenti emersi e riassunti dall’autrice nelle conclusioni (pp. 173).

- L’attuale generazione dei giovani di oggi dal punto di vista religioso, è al confine tra due generazioni: quella di un passato che non c’è più e di un futuro che non c’è ancora… Sono una “generazione di mezzo”, potremmo anche definirla “interstiziale”, collocati storicamente tra un modello culturale tipico del passato, tradizionale-istituzionale, a cui sono stati, dolenti o nolenti, socializzati nella maggioranza dei casi, e un modello culturale presente, emergente e de-istituzionalizzato, che si sta diffondendo proprio in questi anni. Quest’ultimo, concedendo maggiore libertà all’individuo e rifiutando di esercitare la normatività tipica del modello tradizionale, apre la strada tra i giovani a nuove modalità di vivere la fede, più personali, meno “convenzionali”, seppur “autentiche e consapevoli”. Il loro è il travaglio di chi soffre il venir meno di un modello percepito come inadeguato e insoddisfacente e per questo respinto, e vorrebbe trovare un modo nuovo di vivere il rapporto con Dio, la ricerca di un’autenticità di vita, la strada verso la speranza e la felicità. Conoscono le forme della religiosità del passato, istituzionali, tradizionali, definite: le hanno ricevute dal catechismo, dall’oratorio, in famiglia, dai nonni. Ma non sanno come quelle possano rispondere alle domande che essi portano dentro di sé, esigenti e inedite; le tracce di un modo diverso di vivere la fede si fanno strada dentro di loro a fatica. Percorso difficile e rischioso, anche perché spesso vissuto in solitudine, talvolta in compagnia di adulti che vorrebbero continuare ad essere i maestri per un tempo che non c’è più.

- Da queste premesse una serie di ulteriori considerazioni. Intanto la confusione fra la fede e l’etica: spesso essere cristiani coincide con un’etica identificata con i dieci comandamenti o, per alcuni, con il detto “ama il prossimo tuo come te stesso”.

- I giovani vedono la Chiesa cattolica come Istituzione, raramente hanno un ricordo gioioso della loro iniziazione cristiana: La formazione ricevuta da bambini ha generato in loro un’idea di vita cristiana piena di obblighi e divieti, di impegni che hanno poco a vedere con la voglia di vivere e con le domande tipiche della loro età.

- Inoltre: Questi giovani hanno acquisito un’idea piuttosto esteriore di vita cristiana, con poca anima e soprattutto priva della percezione che l’essere cristiani ha a che fare con Gesù Cristo e con il Vangelo.

- Da ciò deriva che i giovani hanno una visione della vita cristiana rigida, definitiva e senza tempo, dentro la quale non trovano posto le domande personali o la sensibilità che soggettivamente vorrebbe reinterpretare il senso della fede. Da questo modo di credere essi prendono le distanze, abitando lo spazio dell’esperienza cristiana in modo soggettivo e individualistico, quello che il titolo della ricerca definisce “Dio a modo mio”.

- Non che ai giovani manchi un anelito di infinito, un’apertura al divino, il problema è che: a un modello pastorale tutto orientato a comunicare una visione della vita o a proporre una serie di impegni andrebbe oggi sostituito un modello impostato sul dialogo: un dialogo vero, che è scambio, ascolto profondo, personalizzazione dell’annuncio e accompagnamento a collocare le ragioni della fede dentro percorsi personali, originali e irripetibili, cosa che purtroppo difficilmente si realizza.

Concluderei riportando ancora una frase della Bignardi: Educare i giovani alla fede significa consegnare loro la fede così come noi adulti l’abbiamo vissuta? O piuttosto mettere nel loro cuore l’essenziale, insieme ad una passione che dia il desiderio e la volontà di reinterpretarlo per il loro tempo, nel loro tempo? …. Vi è un intreccio molto stretto tra le generazioni: i più giovani imparano dalla testimonianza degli adulti che cosa significhi credere; ma il loro apprendimento non è passivo. Mai come oggi esso è critico, attento a discernere, ad accogliere ma anche a rifiutare. In questo i giovani, mostrandoci le inautenticità dei nostri percorsi, ci costringono ad aprirci alla novità e al futuro. Resistere a questa esigenza avrà come esito non solo lo smarrimento delle nuove generazioni, ma l’inaridimento della generazione adulta. Che resterà pateticamente superata, gente di altri tempi, testimoni di un cristianesimo che non sa cercare e intuire i segni del tempo e pertanto non riesce a stare dentro la vita.

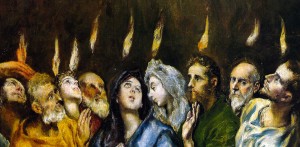

In Atti 1,8 il Risorto invia i discepoli dicendo: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Testimone non è, in questo contesto, colui che si limita a parlare di ciò che è accaduto, ma chi testimonia con la propria vita l’autenticità di ciò che dice e questo in ogni tempo e luogo.

Sapremo essere anche oggi dei veri testimoni del Risorto soprattutto per i giovani?

Roberto Lagi, Fiesole