SAMZday 2016

Cari amici giovani e meno giovani,

L’imminenza della festa del nostro padre e fondatore Antonio Maria vedrà ognuno di voi prepararsi in modo proprio. Questa piccola data del calendario ci ricorda la storia di un uomo tra i tanti che ebbe il coraggio di non lasciarsi trascinare dalle consuetudini negative e ripetute di una Chiesa affaticata nel vivere coerentemente il Vangelo.

In questa preparazione ci sarà un attimo di preghiera e magari voglia di riflettere su una o su altra vicenda del nostro SAMZ?

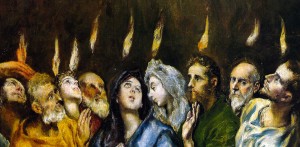

Una vicenda, quella di SAMZ che ci insegna a non demordere nel riformare la realtà in cui viviamo. Se nel 1500 questa riforma riguardava particolarmente la Chiesa, oggi ha a che fare con una società sull’orlo di una, forse molte crisi che rischiano di non trovare soluzione. Lo spirito zaccariano anche oggi vuole attingere allo Spirito santo per dare una risposta ai fatti che stanno devastando il nostro vivere insieme (non ultimo gli attentati in Bangla Desh).

Nel Sermone V SAMZ leggiamo: «Oh, meraviglia della stupenda arte delle cose fatte da Dio! L’uomo è tale, che con libertà del suo animo può fare che il male gli sia bene».

Noi siamo questa meraviglia, noi il risultato dell’arte creativa di Dio, noi la forza della libertà che Dio ha posto in noi per costruire il bene, anche dal male che ci circonda.

Prima di parlare di leggi e doveri morali da osservare, SAMZ ci aiuta a riconoscere il dono delle nostre passioni, delle nostre virtù, ma anche la presenza dei nostri vizi. Riconoscere ciò che siamo realmente, anche dei nostri limiti è la forza per costruire un futuro rinnovato e migliore. Il termine arte richiama da sé il rapporto con il fare, con il bello. Noi siamo la più bella arte di Dio non per noi stessi, ma per rendere più bello il mondo. Questa è la libertà cui siamo chiamati specialmente in questo 5 luglio: libertà di fare il mondo più bello di quanto lo abbiamo trovato perché il male non è una barriera insormontabile. L’opera d’arte più bella di Dio è stata, anzi è la Croce per insegnarci a non rinunciare nel trarre anche dal male il bello, il bene.

L’arte è anche una passione e la passione più bella di Dio è proprio quella di insegnarci a utilizzare le nostre passioni per far emergere il bene che è celato anche dove non penseremmo. In questo sermone SAMZ riflette sul bene delle passioni; le passioni sono strumenti per il bene ovvero per il male: sta all’uomo praticare l’arte del discernimento e dell’investimento delle passioni.

«Concludi, adunque, Carissimo:

– se tanta è la potestà dell’uomo, che cava utilità etiam dal male;

– e se le passioni sono tali, che alcuni le hanno esercitate in bene, ed alcuni in male;

– ed inoltre se sono da Dio;

chi è quello così pazzo, che non voglia tenere per certo che [le passioni] sono nell’uomo per sua grande utilità, e che il combattere e vincere quelle gli sia una gran corona, e non sian date da Dio per il amale che porta all’uomo, anzi per il suo grande bene?» (p. 186s)

Buon SAMZday a tutti voi, pJgiannic

PS.: avremo di approfondire queste riflessioni a Krakow