Edo RONCHI, già ministro dell’ambiente, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile dialoga con noi sulla salvaguardia dell’ambiente.

Edo Ronchi classe 1950: com’è nata la passione per ambiente ed ecologia?

La nascita è caratterizzata da un momento preciso, una data e un luogo di nascita. La passione per l’ambiente per me è venuta da un processo di maturazione, è stata il risultato di impegno e anche di un po’ di studio. Quando ripenso alle mie esperienze che possono aver contribuito alla mia attenzione alle problematiche ambientali mi viene in mente la mia infanzia

Da piccolo in campagna quando aiutavo mio padre a coltivare la terra, e poi quando mio padre andò a lavorare in una fabbrica chimica e tornava a casa con i vestiti che puzzavano. Le mie prime esperienze di ambientalista, negli anni 70, con il movimento antinucleare, sia civile (contro le centrali nucleari), sia militare (contro le armi atomiche e i rischi di una guerra nucleare).

Di seguito l’impegno politico nella galassia dei Verdi: sono stato prima parlamentare e successivamente Ministro dell’Ambiente.

Mi ha sempre appassionato lo studio delle problematiche ambientali: ho scritto e pubblicato numerosi testi, ho avuto incarichi di insegnamento di Legislazione ambientale all’Università di Bologna e poi di Progettazione ambientale all’Università la Sapienza di Roma. Dal 2008 dirigo una Fondazione di ricerca sullo sviluppo sostenibile e la green economy che a sua volta è nata da un precedente Istituto di ricerca che avevo fondato nel 2000.

La preoccupazione ecologica è ancora un capriccio, una moda di alcuni o nota una maggiore attenzione a questo tema? Perché io – vivendo tra i giovani – verifico una certa disattenzione e / o disaffezione.

La crisi ecologica globale ha raggiunto livelli preoccupanti specie per il clima e la biodiversità, Questi due problemi sono stati studiati per anni. Le conseguenze drammatiche dell’aumento dell’inquinamento da gas serra in atmosfera e degli anomali cambiamenti climatici sono note, così come l’estinzione e lo stato critico di molte specie e la distruzione di importanti ecosistemi. La crisi ecologica già oggi costituisce causa rilevante di rischio e danno per la vita di milioni di persone, in particolare della parte più povera e più vulnerabile dell’umanità. È la minaccia più seria per il nostro futuro: per la produzione di cibo, la disponibilità di acqua potabile e di servizi eco-sistemici necessari al nostro sviluppo economico e sociale. In molte realtà locali, inoltre, la crisi ambientale – l’inquinamento diffuso, il degrado del territorio e delle città – costituiscono una seria minaccia alla salute e l’ostacolo principale allo sviluppo civile, prima ancora che economico.

La mancata consapevolezza ecologica dipende Come mai la gravità della crisi ecologica non è accompagnata da una corrispondente crescita della consapevolezza ambientale dei cittadini e dei decisori politici? Alla base di questo gap vi sono diverse ragioni, ne sottolineo tre. La prima: la nostra economia, sia a livello teorico che pratico, stenta a riconoscere il valore del capitale naturale perché lo ritiene abbondante, privo di titolo di proprietà, quindi di nessuno, e perché ritiene che, comunque, la scienza sia in grado di dominare a nostro piacimento la natura. Queste idee, e pratiche, dell’economia e della scienza hanno una grande forza perché hanno avuto un enorme successo: hanno causato anche guai e non hanno risolto tutti i problemi dell’umanità, ma hanno assicurato progresso e benessere per miliardi di persone. Ora non si tratta più solo di stare un po’ più attenti all’ambiente o di impegnare un po’ di più tecnologia per disinquinare, ma di prendere atto che questo tipo di economia e di scienza non possono continuare così, sono diventati insostenibili per le risorse limitate e la limitata capacità di resilienza del nostro pianeta.

Per acquisire una consapevolezza ambientale adeguata alla nostra epoca servono oggi idee, e buone pratiche, di sviluppo sostenibile e di green economy.

La seconda: i modelli culturali largamente prevalenti che identificano il benessere con la crescita dei consumi e con il possesso di cose, alimentano una percezione distorta della realtà e ostacolano la comprensione di quanto l’ambiente sia una reale priorità per noi e per l’umanità. Il nostro modo di vivere influenza il nostro modo di pensare. Per promuovere maggiore consapevolezza ambientale occorre praticare e promuovere stili di vita sobri, non consumisti, e eco-sostenibili.

La terza: nella storia dell’umanità l’ambiente è stato, per millenni, una risorsa abbondante; la sua scarsità è un fatto recente, di pochi decenni. Noi incontriamo difficoltà a percepire l’urgenza delle problematiche ambientali nei termini, inediti, che ci coinvolgono da poche generazioni. Un esempio forse rende meglio la situazione. La rana è abituata alle variazione di temperatura dell’acqua degli stagni e non percepisce queste variazioni come pericoli perché avvengono, da lungo tempo, in un intervallo che non rappresenta un pericolo per lei. Così, se mettete una rana in una pentola di acqua fredda e la fate scaldare, non salta fuori quando l’acqua si scalda e si fa bollire. Noi, tuttavia, a differenza della rana, possiamo imparare rapidamente, acquisire informazioni, conoscenze, formazione e educazione. Ben sapendo che colmare il diffuso gap di consapevolezza ambientale non è facile e naturale come respirare, ma richiede impegno.

Era necessario che un pontefice intervenisse sul tema dell’Ecologia?

Come è noto Papa Francesco non è il primo pontefice che interviene in materia. Un amico, di recente, mi ha regalato un testo che raccoglie numerosi scritti e interventi di Papa Giovanni XXIII in materia ambientale. In realtà molti mistici e religiosi, non solo cristiani, sono intervenuti sul tema dell’ecologia: amando il Creatore hanno espresso amore per il creato e saputo riconoscere nella natura non solo caos e caso, ma la bellezza e la superiore connessione dello spirito divino. L’Encilcica “Laudato sì” di Papa Francesco, oltre a seguire il solco già tracciato da suoi predecessori, introduce, a me pare, importanti novità che, in un testo ricco e complesso, vanno lette con attenzione, per coglierne la reale portata non solo per i credenti ma anche per tutti gli uomini di buona volontà. Ne cito solo una: il livello, inedito in passato, raggiunto oggi dalla crisi ecologica, e climatica in particolare, che richiede una sollecita svolta, in particolare perché ha costi altissimi per la parte più povera della popolazione mondiale. Era necessario che un Pontefice intervenisse in modo così forte su questi temi? Penso di Si, perché hanno assunto una gravità mondiale e perché la politica, in generale, sembra troppo presa da una visione di breve termine, da interessi particolari e non sembra affrontare questa grave crisi iscrivendola nella sua agenda come sarebbe necessario, cioè come effettiva priorità.

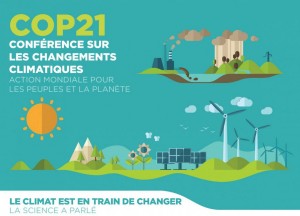

Da poco si è conclusa Cop21 a Parigi: ritiene che queste grandi assise possano effettivamente servire a qualche cosa? Perché sembra che non cambi mai nulla.

So, anche perché vi ho partecipato diverse volte, quanto siano complesse, faticose, spesso con scarsi risultati o addirittura inconcludenti, queste conferenze internazionali. Ma sono indispensabili: senza dialogo, confronto, ricerca di soluzioni internazionali condivise non vi è possibilità di affrontare la crisi climatica globale. Non bastano, ma sono necessarie. E la COP 21 di Parigi ha raggiunto un Accordo fra 195 Paesi che potrebbe segnare un punto di svolta nelle politiche e misure per far fronte alla crisi climatica. Questo Accordo prevede, infatti, che gli impegni di riduzione dei gas serra che i Paesi hanno presentato, siano verificati e aggiornati periodicamente e che debbano portare a riduzioni di emissioni tali da contenere l’aumento di temperatura molto al di sotto dei 2 °C e il più possibile verso 1, 5°C e che entro la metà del secolo non via sia più aggiunta di emissioni di gas serra in atmosfera perché le emissioni ammesse dovranno essere solo quelle compensate dagli assorbimenti. I grandi cambiamenti richiedono tempo. Quelli ambientali in atto sembrano poco efficaci perché sono ancora troppo lenti rispetto alla velocità delle crisi ecologiche.

Alcuni giovani che scrivono per il nostro blog Giovanibarnabiti.it le chiedono: cosa possono fare i giovani per la tutela dell’ambiente?

Il primo suggerimento che mi sento di dare è quello di cercare di formulare meglio la domanda, di renderla più concreta e precisa. Di smetterla di parlare genericamente di ambiente, ma di informarsi su precise e concrete problematiche, generali o anche del loro territorio. E di tornare con domande precise e anche con qualche risposta.

«Come mai l’inquinamento insieme ai problemi cardiovascolari è la prima causa di morte in Italia, ma non si riesce a far passare questa evidenza come il primo problema da combattere?

È vero che sono morti “silenziose” ma non si capisce come mai nessuno faccia almeno finta di provare a risolvere il problema. (Però un esempio c’è, la città di Pontevedra in Spagna, 80 mila abitanti senza auto frutto di una politica seria ventennale che ha portato questa città ad essere un eccellenza da questo punto di vista).

In parte credo di avere già risposto a questa domanda cercando di spiegare alcune ragioni del gap esistente di consapevolezza ambientale. Vorrei però aggiungere che, in un quadro generale che resta ancora preoccupante, molte cose sono tuttavia cambiate in meglio. Non siamo affatto al punto zero, anche per l’inquinamento, anche in Italia. I dati sulle emissioni degli impianti industriali indicano un netto miglioramento; non tutti e non sempre in modo adeguato, ma la gran parte degli scarichi idrici, civili e industriali, sono oggi depurati e sotto controllo; il traffico delle auto è diminuito solo in alcune città, in altre è aumentato, ma le emissioni specifiche dei singoli veicoli sono significativamente diminuite negli ultimi 10 anni; la gestione dei rifiuti, non ancora in tutto, ma nella gran parte del territorio nazionale, è ormai fatta correttamente e gli smaltimenti illeciti, in passato molto presenti, oggi in molte regioni sono rarità.

«Il decreto che porta il suo nome del 1996 ha introdotto la raccolta differenziata in Italia. Ritiene che sia stato applicato del tutto oppure sia stato sbagliato qualcosa? Eventualmente cosa?».

Allora, nel 1997, oltre l’80% dei rifiuti veniva smaltito in discarica, oggi siamo al 31% (dato del 2014) . La raccolta differenziata e il riciclo sono cresciuti molto (da pochi punti al 45%), anche se restano ancora ritardi in alcune zone del Sud, ma in alcune Regioni siamo fra i migliori a livello europeo. Molto si può ancora migliorare per recuperare anche le zone del Sud dove siamo rimasti in ritardo, per migliorare l’industrializzazione del sistema del riciclo e avviare un sistema di economia circolare: migliorare la normativa sulla cessazione del rifiuto, migliorare alcuni sistemi collettivi di riciclo, realizzare nuovi impianti di riciclo dove mancano e per le filiere dove non sono sufficienti, utilizzare meglio gli strumenti economici, migliorare i prodotti e loro riciclabilità, far decollare gli acquisti pubblici verdi.

La Natura si “vendicherà” di noi o avrà “misericordia”?

Se uno lancia la sua auto contromano in autostrada, se ha un’incidente non può certo dire che l’autostrada o il destino sia stato con cattivo con lui. Raccogliamo ciò che seminiamo, anche nel nostro rapporto con la natura. Se coltiviamo bene, con amore e cura, la terra ci darà buoni frutti a lungo, se lo facciamo male diventerà arida e non ci darà più nulla.