“Siete contenti della traduzione del titolo del film in inglese, Boys Cry?”, chiede una ragazza seduta tra le prime file della sala. “Sì, perché l’abbiamo scelta noi. Siamo partiti dalla canzone dei The Cure, ci abbiamo ragionato su e il nostro film scardina i machismi e i cliché del mondo della criminalità organizzata… quindi il titolo inglese sembrava molto adatto, perché anche i ragazzi piangono in realtà.”, risponde uno dei registi.

Questa è stata la ciliegina sulla torta del Q&A in chiusura della prima danese del lungometraggio dei fratelli D’Innocenzo, Fabio e Damiano.

Un’opera prima che questi pregiudizi non li scardina ma, anzi, li rafforza, e che si crogiola nell’illusione di aver aggiunto qualcosa al panorama del cinema contemporaneo del Bel Paese perché vincente di un Nastro D’Argento come Miglior regista esordiente.

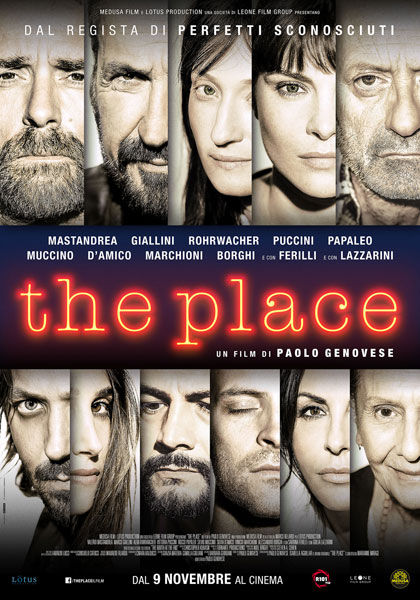

Tuttavia di quanto il Nastro si sia ormai tramutato in una celebrazione di talenti senza arte né parte ho già scritto– spiccano, tra i tanti, la Miglior regia a Gabriele Muccino e Miglior film commedia a Metti la nonna in freezer. E non mi ripeterò.

Con l’umiltà di precisare che queste critiche partono da un’ex studente di cinema che di cinema respira, ci paga l’affitto e pure le vacanze, mi permetto di parafrasare la recensione di Giancarlo Zappoli, un critico cinematografico italiano che stimo e seguo da quasi un decennio, e di dissentire profondamente con quanto ha scritto.

La terra dell’abbastanzanon rappresenta un’indagine morale su cosa significhi crescere in Italia nel 2018, ma solo un’opera prima che non dimostra nessuna ricerca di originalità, nessun tensione morale, nessuna epifania scritturale, nessuna evoluzione.

La terra dell’abbastanzaè l’ennesimo film sulle periferie e sui cosiddetti “coatti” della Roma Nord, che condivide le stesse tematiche dell’80% dei film italiani di oggi: la criminalità organizzata (l’amica con cui sono andato a vedere il film dice che a Roma la “mafia” non esiste), e che non aggiunge niente al panorama cinematografico dal 1866 a oggi.

La terra dell’abbastanzaè l’esempio lampante di come l’incoscienza di chi non sa cosa sia il cinema e né come si faccia ma ha comunque la presunzione di approcciarvisi, possa provocare più danni che benefici. Questa è l’ingenuità di chi non si sbilancia, di chi non fa un passo in più del dovuto, di chi non osa, di chi nonsi sforza nemmeno dimostrare qualcosadi diverso, di chi non scardina machismi e non ribalta nessun cliché– anche se al pubblico racconta tutto il contrario.

I fratelli D’Innocenzo non sono le due nuove stelle del cinema italiano, ma due registi ingenui che hanno sfornato un’opera prima sì solida dal punto di vista della distribuzione, ma che è destinata inesorabilmente a infrangersi contro un orizzonte a pochi passi dal punto di partenza, dietro le caseche trasudano grigiore e desolazione della periferia nord della capitale, in cui Manolo e Mirko passano le loro giornate.

Non ne sto facendo loro una colpa, perché non sono altro che il simbolo di un velleitarismo atavico che sta inghiottendo l’Italia cinematografica da decenni ormai e che sta trascinando – quasi – tutti giù con sé, in quel grigiore e in quella sciattezza che non lascia più spazio al talento e all’originalità, ma solo agli incassi e alla stampa. Ma un po’ li redarguisco, perché hanno perso un’occasione immensa.

Fabio Greg Cambielli